Break

written by Tim Vogler

Ich habe mich über drei Monate hier nicht gemeldet, mir kommt es wie drei Jahre vor. Mit Kindern beginnt eine neue Zeitrechnung, es passiert unglaublich viel in kurzer Zeit, ganz viele Dinge sind neu. Ich weiß noch genau, wie wir am Tag der Entlassung aus dem Krankenhaus in der Halle standen und gemerkt haben, wie viele Dinge man auf einmal nicht weiß. Wir hatten nie darüber nachgedacht, wie man die Babyschale richtig in ein Auto schnallt, wie man den Kleinen vor dem Zug der Schiebetür bewahrt und wie man auf die Keime reagiert, die auf einmal überall zu lauern schienen. Der Taxifahrer kam, als der Kleine Hunger also wenig Reisetoleranz hatte und nach 300 Metern war klar, dass der Schneeanzug zwar super für die Minusgrade draußen war, Alvar im Auto aber in Rekordzeit überhitzte. Das ging so weiter. Manchmal denke ich an die Zeit, als ich ihn morgens/nachts einfach auf meinen Oberkörper gelegt habe, damit mein Herzschlag ihn beruhigt und er noch etwas schläft. Es ist wenige Monate her und trotzdem unvorstellbar, weil er viel zu groß und aktiv geworden ist, um überhaupt mal ein paar Sekunden in dieser Lage stillzuhalten, ohne die Welt zu erkunden – egal, wie müde er ist.

Im Grunde ist es unbeschreiblich, ohne es zu erfahren und wahrscheinlich auch langweilig für die, die die Erfahrung (noch) nicht gemacht haben. Nächte und Tage lösen sich auf, man lebt permanent im Jetlag. Die Entwicklung verläuft wie im Zeitraffer, für die Beziehung gilt das gleiche. Einmal habe ich Alvar fünf Tage nicht gesehen, weil ich auf der Messe war. Als er mich am Bahnhof sah, hatte er mir so viel zu erzählen, dass er vor Aufregung kaum Luft holen konnte. Er war da gerade einmal 3,5 Monate alt und wieder war er in jeder Hinsicht gewachsen.

Die Kleinen halten einem täglich das Wunder des Lebens vor Augen, aber es reibt einen auch auf. Ich hatte und habe den Anspruch, mich trotz Arbeit viel um meine Sohn zu kümmern und ihn wirklich aufwachsen zu sehen, auch in Bezug auf Details. Solch ein Wunsch nimmt sehr viel Raum ein, aber ohne Schreiben komme ich nicht klar. Das zu harmonisieren war in jeder Hinsicht eine kleine Zerreißprobe, und obwohl die Tage gerne zwischen 4.00 und 05.30 Uhr begonnen haben, blieb keine Zeit für Dinge wie diesen Blog. Ich bin in den kleinen und etwas größeren Lücken, die der Alltag gelassen hat, lieber beim Schreiben am Ball geblieben und war wahrscheinlich effektiv, wie noch nie zuvor. Seit Januar habe ich für meine »normale« Thrillerreihe ein Buch fertig geplotet, die erste Fassung eines weiteren, ziemlich dicken Thrillers habe ich gestern fertig gestellt. Erst dabei ist mir aufgefallen, dass es das erste Buch in drei Jahren ist, dass ich »fertigstelle« (Nächte der Toten habe ich schon 2014 geschrieben). Trotz der Hektik um mich herum, war das ein feierlicher Moment.

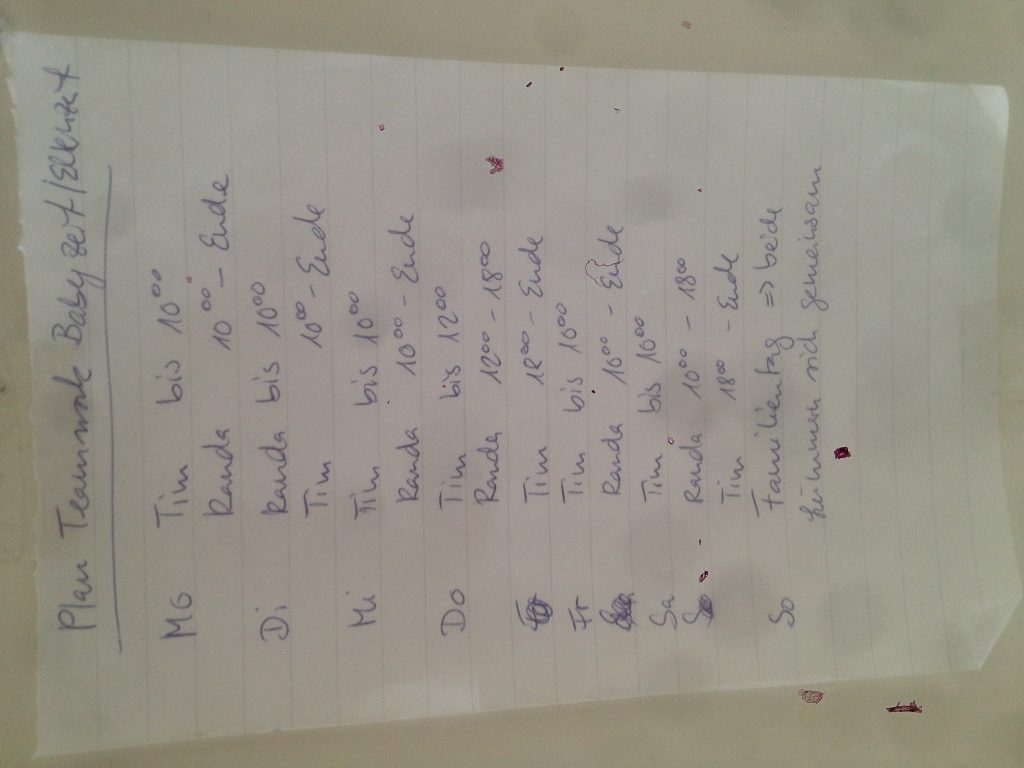

Sport und die Dinge des Lebens hatten auch keinen Raum in diesem aufregenden Leben, aber wir haben jetzt einen Baby-Plan gemacht und die Sache ganz teutonisch-stabil in den Griff genommen. Ich kann nun meine »Freizeit« besser und ohne schwelende Konflikte sowie Schuldgefühle planen und entscheiden, ob ich zum Arzt gehe, weiter schreibe, oder mir z.B. Yoga gönne. Die ordnende Magie von Plänen hat sich dabei vollständig entfaltet. Pläne wirken, trotzdem habe ich keine Ahnung, wie ich mein aktuelles Hobby-Profi-Schreibprogramm so in Pläne gieße, dass ich konsequent, effektiv, erfolgsoptimal und verlässlich auf einen VÖ-Termin zuarbeite, aber ich werde darüber nachdenken.

Jetzt geht es erstmal für drei Wochen nach Spanien. Zuvor poste ich Euch das erste Kapitel des neuen Buches, für das ich noch nicht einmal einen Arbeitstitel habe. Es gab auch nicht wirklich Zeit, darüber nachzudenken. Ich freue mich sehr auf die Überarbeitung, dabei werden mir Titel einfallen.

1. Nächtlich Einladung in die Katakomben

Heute (zwölf Jahre später)

22.32 Uhr

Kreisel im Süden von Paris

Dichter Regen flutete die Windschutzscheibe, als Renoir sein Auto an dem verlassenen Kreisel im Pariser Süden stoppte. Wenn die Scheibenwischer die Sicht für Sekundenbruchteile freikämpften, sah er auf abgedunkelte Industrieanlagen und eine geschlossene Tankstelle für Lastwagen. Rechterhand lag ein Stück Brachland mit Bäumen und Unrat im Gebüsch, das wilde Ranken wie ein Spinnennetz durchzogen.

Der geballten Trostlosigkeit des Ortes ausgeliefert, versuchte Renoir sich einzureden, dass der anonyme Brief, der ihn herzitiert hatte, doch nur ein Scherz war. Abseits von verirrten Obdachlosen trieb sich kein Mensch zu dieser Zeit freiwillig hier herum und bis zum Beginn der Morgenschicht würde sich auch keiner blicken lassen. Renoir hatte die Argumente auf seiner Seite und er führte sie gegen seine Neugierde ins Feld, um den Zündschlüssel umzudrehen und wieder nach Hause ins warme Bett zu fahren.

Ein Blick auf die Spezialkarte auf dem Beifahrersitz zeigte Renoir jedoch, dass zwischen den Bäumen ein versteckter Eingang zu den berüchtigten Pariser Katakomben lag, der unter Grufties und Abenteurern als Geheimtipp galt. Insgeheim war sich Renoir die ganze Zeit sicher, dass das seltsame Schreiben des Unbekannten ihn allen Ernstes einlud, dort hinabzusteigen. Er war sich allerdings noch nicht sicher, ob er lebensmüde genug war, um dem Folge zu leisten.

Er hatte die Präfektur an diesem Tag wegen einer seiner Migräne-Attacken schon gegen 15.00 Uhr verlassen und war nach Einnahme der üblichen Tabletten und einem großem Glas Milch auf dem Sofa seiner Wohnung in einen bleiernen Schlaf gefallen. In verstörenden Träumen war er mit einer flackernden Kerze in einem dunklen Reich mit von Gebeinen ausstaffierten Tunneln umhergeirrt, von dessen Decke in Spinnweben eingefasste Tarotkarten und Tierleichen hingen. Während er den Gang entlangeilte und sich bemühte, nicht über die Skelette zu fallen, die in unregelmäßigem Abstand auf dem Tunnelboden lagen, wandelten sich die bunten Bilder auf den Karten zu echten Feuerfratzen und Dämonengesichtern. Mit glutroten Augen reckten sie ihre Krallen nach Renoir und trieben ihn immer schneller den unterirdischen Gang entlang, bis er in einer Höhle, die ihn wie magisch anzog, auf die gleich schreckliche Weise wie damals im Schloss Zeuge des brutalen Mordes an dem schwarzhaarigen Mädchen wurde.

Unfähig, die Flucht zu ergreifen, beobachtete er, wie die Maskenmänner im Rauch der Opferkerzen ihre Eisennägel in das Fleisch des leblos in den Ketten hängenden Mädchens trieben oder ihr mit schlimmeren Instrumenten Wunden zufügten. Die Anfeuerungsschreie der Männer wurden grober und von den Seitennischen der Kapelle erklang ein so unheimliches Gemurmel, als würden die Teufel selbst aus dem Abgrund einer anderen Welt ihren Beifall bekunden. Die einzelnen Blutströme tropften vom Körper des Mädchens auf dem Steinfußboden der Kapelle und vereinigten sich zu einer Lache, während ihr Kopf reglos zur Seite hing. Ungeachtet der Anzeichen, dass der Tod das Mädchen längst erlöst hatte, traten immer aufs Neue nackte Maskenmänner nach vorne und vergingen sich auf so grausame Weise an der dünnen Gestalt auf dem Kettenstuhl, dass es Renoir den Atem nahm.

Obwohl Renoir nach einigen Momenten der Lähmung ahnte, dass er träumte, dauerte es quälende Sekunden, bis er es schaffte, sich aus dem Traum herauszureißen und sich benommen aufzusetzen. Sein Wohnzimmer lag im Halbdunkel. An der gegenüberliegenden Wand war, eingefasst von roten Backsteinen, eine Bar eingelassen. Daneben stand ein Esstisch, auf dem einige Bücherstapel ein angestaubtes Schachspiel umlagerten. Ein Teller mit einem angebissenen Brot thronte auf der Standbox beim großen Flatscreen-Fernseher, dabei erinnerte sich Renoir nicht daran, sich am Nachmittag noch etwas zu essen gemacht zu haben, bevor der Schlaf ihn übermannt hatte. Im Grunde erinnerte er sich nicht einmal mehr daran, wie er von der Arbeit nach Hause gekommen war. Er wusste nur noch, dass er wegen der Schmerzen zu normaler Arbeit nicht mehr in der Lage gewesen und nach kurzer Rücksprache mit seinem Boss Ducart nach Hause gegangen war.

In den letzten Wochen hatte Renoir immer mehr die Kontrolle über seine Erinnerung verloren, wenn er diese schlimmen Migräne-Episoden bekam, aber dass er sich an gar nichts mehr erinnern konnte, war neu. Zu allem Überfluss lag vor ihm auf seinem Couchtisch neben einem Set mit Tarotkarten sein Portemonnaie, aus dem ein handgeschriebener Zettel herausragte, den er noch nie zuvor gesehen hatte.

Vergangenheit ist die Gesamtheit der Momente, aus denen die Zukunft ersteht. Um 23.36 Uhr trifft der Fliehende seine Vergangenheit an der Rue de …

Die Zeit der Abrechnung ist gekommen. #Marseille #Schloss

Nachdem er die Worte gelesen hatte, wusste Renoir noch weniger, woher der Zettel stammte. Ohne den Aussetzer wäre Renoir davon ausgegangen, dass sich auf der Arbeit jemand einen Scherz erlaubt und ihm den Zettel in einem unachtsamen Moment zugesteckt hatte. Renoir galt bei einigen Kollegen der Pariser Mordkommission als paranoid und sonderlich. Sie ließen ihn an dieser Meinung bereitwillig teilhaben und trieben oft ihre Scherze mit ihm. Dass sie es aber so weit trieben, ihn mit einer mysteriösen Drohung an einen abgelegenen Ort zu locken, nur um sich über ihn lustig zu machen, war auch für die Bekloppteren wie seinen Partner Franc zu abwegig.

Darüber hinaus bezog sich der Zettel mit einiger Sicherheit auf jenen schrecklichen Vorfall aus dem Schloß bei Marseille, der zwölf Jahre zuvor von einem Tag auf den anderen seinem ganzen jungen Leben den Boden unter den Füßen weggezogen hatte. Die Sache war für ein ihn ein so unbewältigtes Trauma geblieben, dass niemand aus seinem Umfeld von den Erlebnissen dieser Nacht wusste. Nicht einmal Liza sollte davon erfahren haben, daher kam nur der arg eingeschränkte Personenkreis der Täter als Absender des Briefes in Frage. Und dass eine dieser Personen möglicherweise von Renoirs Anteil an dieser Nacht wusste und nun Kontakt zu ihm aufnahm, war ohne Abstriche besorgniserregend.

Renoir studierte die Schrift auf dem Zettel. Abseits davon, dass sie seiner Klaue ähnelte, konnte er nichts aus der Machart oder dem Inhalt des Zettels herauslesen, das über die Worte hinauswies. Die Tarotkarten daneben waren ergiebiger. Renoir legte sich manchmal vor dem Schlafengehen noch schnell die Karten, um eine Distanz zum Tag zu erschaffen und sich für gute Träume zu öffnen. Dabei hielt er selbst im Vollrausch noch penibel Ordnung, nun aber lagen die Karten verdeckt in einem wilden Durcheinander neben dem Portemonnaie, nur die Karte des Turms lag umgedreht auf dem Haufen. Entweder hatten ihn die Kopfschmerzen so weit fortgerissen, dass er selbst mit seinen heiligsten Ritualen brach oder die Unordnung bedeutete, dass jemand anderes in seiner Wohnung gewesen war und Zettel und Karten für ihn arrangiert hatte. Variante eins kam ihm nicht plausibel vor, mit Variante zwei wollte er sich gar nicht erst auseinandersetzen.

Er wusch sich im Bad und sah im Spiegel auf die Augenringe in seinem fein geschnittenen Gesicht, aus dem die lange Arabernase wie der Keil eines Tomahawks hervorragte. Sein Vater hatte sein halbes Leben in den Armenvierteln des marokkanischen Saleh verbracht, Renoir war in Frankreich geboren. Von Kindesbeinen an hatte Renoir so viel Wert darauf gelegt, Franzose zu sein, dass die Freunde und Kollegen gar nicht anders konnten, als ihm einen astreinen französischen Spitznamen zu verpassen, der seinem arabischem Nachnamen den Rang ablief. Im ständigen Streit mit seiner Herkunft hatte er sich über weite Strecken seiner Jugend geweigert, die Sprache seiner Eltern zu sprechen, aber auch er konnte nicht verhehlen, dass ihm die die Abenteuerlust und die Improvisationskunst seiner beduinischen Vorfahren im Blut lag.

Renoir trocknete sein Gesicht ab und versuchte, diesmal nicht diesem Teil seiner Gene anheim zu fallen und noch einmal in die Nacht hinauszufahren. Es war klüger, zuhause zu bleiben, schließlich hatte er Jahre gebraucht, um im Zuge des Schlossmords mit der Trennung von Familie und Heimat klar zu kommen. Eine zeitlang hatte er hinter den grauen Mauern einer psychiatrischen Klinik abwechselnd versucht, sich den Fragen bezüglich dieser grausamen Nacht zu stellen und sie für immer zu vergessen, bis er akzeptiert hatte, dass beides vergeblich war. Sein Hang zur Schwermut hatte ihm schon in der Kindheit unwägbaren Abgründen ausgesetzt und oft genug aus der Bahn geworfen. Es war ein kleines Wunder, dass er trotz dieser Entfremdung von der Welt und der bleibenden Verwirrung nach der Entlassung aus der Klapse die Aufnahme bei der Polizei geschafft hatte. Obwohl er sich eine Normalität und ein neues Selbstbewusstsein erarbeitet hatte, waren viele seiner Nächte schlaflos geblieben. In den Träumen warteten die alten Dämonen und ihm blieb nichts anderes, als ihnen stets ohne Waffen gegenüber zu treten. Wer auch immer diesen Zettel geschrieben hatte, schien etwas über ihn und diese Dämonen zu wissen und trotz der Gefahr konnte er nicht widerstehen, dieser Person gegenüber zu treten.

Im Auto beim Kreisel an der verlassenen Tankstelle zog er den Zettel abermals hervor, aber noch immer konnte er sich keinen Reim darauf machen. Er überlegte, ob nicht vielleicht doch einer seiner Informanten einen absonderlichen Weg gewählt hatte, um ihm Neuigkeiten zu überbringen. In den letzten Jahren hatte er einige der Delinquenten nicht verknackt, sondern sie sich als Informationsbeschaffer am ausgestreckten Arm gehalten. Es kam vor, dass einer dieser armseligen Gestalten besonders kreative Wege wählte, um ihm über neue Entwicklungen im Untergrund zu informieren, aber warum war von Abrechnung die Rede? Und warum sollte ein Pariser Dealer oder Kleingangster bewusst oder zufällig auf einen Mord anspielen, der zwölf Jahre zuvor in der Abgeschiedenheit eines Schlosses bei Marseille verübt worden war?

Unfähig weiter im Nebel zu stochern und damit den Kopfschmerzen weiter Tor und Türen zu öffnen, stieg er aus. Die Bäume wogten unvermindert wild auf dem Brachland neben dem Kreisel, wenigstens der Regen war schwächer geworden. Trotzdem war Renoir bis auf die Haut nass, bevor er einen guten Trampelpfad im Unterholz des Brachlandes entdeckt hatte. Der Eingang zu den Katakomben war durch Schlösser gesichert, aber bei Grufties,Hobbyforschern und Schutz suchenden Bettlern zu sehr beliebt, als dass dadurch Neugierige abgehalten werden konnten. Neben der Tür des Verschlages waren ein paar Holzlatten ausgehebelt, selbst Renoir konnte seine stolzen 1,91 m durch die entstandene Lücke zwängen.

Drinnen stank es nach Urin und Fäulnis. Renoir leuchtete in den steil abwärts führenden Schacht und überlegte, Verstärkung zu rufen. Er horchte noch einmal in die Dunkelheit, dann machte er sich an den Abstieg und stand bald unten in einem mannshohen Tunnel, der wie ein Bergwerksschacht in den Fels geschlagen worden war. Mit seiner Taschenlampe leuchtete er voraus, dann dunkelte er sie wieder ab. Vorsichtig machte er sich auf den Weg und hielt an der ersten Abzweigung wieder an.

Der Gang, der nach einer Weile rechts vom Hauptschacht abging, war niedriger und mündete in eine kleine Höhle. Ein weißes Kreuz thronte an der Wand zwischen einigen Gebeinen und Totenschädeln, davor standen drei verwitterte Holzsärge. Renoir trat näher und legte seine Taschenlampe unter das Kreuz. Es war Wahnsinn, sich ohne Licht in der Höhle zu bewegen, aber er brauchte beide Hände, um den ersten Sargdeckel zu bewegen. Er atmete tief durch, wappnetet sich dafür, von einem Rudel Ratten angesprungen zu werden und schob den Deckel zur Seite.

Schnell trat er zur Seite und leuchtete in den Sarg, der mit violettem Sand bezogen, aber ansonsten leer war. Er stank bestialisch nach Patschuli und Verwesung. Auch in den beiden anderen Särgen fand er neben zwei Kondomen nur verwelkte Lilien und Totenköpfe, die anscheinend vom Platz neben dem Kreuz stammten und nun ein Liebesnest für Grufties oder Nekrophile ausstaffierten.

Renoir wischte sich den Schweiß von der Stirn und leuchtete die Höhle ab. Ein enger Gang führte auf der anderen Seite in die Tiefe der Katakomben, aber Renoir entschied sich, die Höhle nicht weiter zu inspizieren, sondern dem Hauptschacht zu folgen.

Mit abgedunkelter Lampe verließ er die Höhle und tastete sich weiter vor. Auch als in einer kreisrunden, von Steinsäulen gestütztem Raum links und rechts Gänge abgingen, entschied er sich, weiter geradeaus zu gehen. Er versuchte, alle Paranoia zu bekämpfen, wurde aber mit jedem Schritt nervöser. Trotz der wahrscheinlichen Gefahr, in die er sich begab, fand er keinen Weg, den Kollegen die Dringlichkeit zu erklären, ohne dass es damit ihr Bild vom verrückten Renoir bestätigte. Seinen Partner Franc mochte er in so einer Nacht ohnehin nicht um sich haben und der Pathologe und inoffizielle Chef der Einheit, Ducart, war Familienvater. Zudem konnte es für Renoir fatal enden, wenn es tatsächlich um einen seiner illegalen Informanten ging. Obwohl Franc wahrscheinlich selbst korrupt war, hatte er schon einige Male versucht, Renoir solcher Dienstvergehen zu überführen. Renoir wollte ihm nicht die Gelegenheit geben, ihn in dieser Hinsicht ans Messer zu liefern, trotz all der Konflikte mochte und brauchte er seinen Job.

Der starke Regen musste weiter stadteinwärts einige der Tunnel überflutet haben, dieser Teil der Katakomben war noch trocken. Unwillkürlich musste Renoir an Stephen Kings ES und den Monsterclown Pennywise denken, der mit seinen Luftballons aus den Kloaken unter der Stadt Derry seinen Opfern auflauerte. Renoir hatte das Buch mit zwölf gelesen, als er mit hohem Fieber im Bett gelegen und die CDs seiner Eltern gehört hatte. Die psychedelischen Gitarren von Bruce Springsteens Live-Album hatten zusammen mit den Fieberträumen, in denen der lachende Killerclown ihn zuverlässige heimsuchte, einen so großen Einfluss auf ihn gehabt, dass er in der Folgezeit auf seinem Fahrrad in dunklen Gassen oder Parks stets ein Bein trittbereit hielt, weil er hinter jeder Ecke den Clown mit seinen schwebenden Luftballons vermutete und sich dafür wappnete, ihm in seinen geschminktes Gesicht zu treten, um auf der Hatz zum nahen Elternhaus am Rand eines Parks wenigstens eine kleinen Vorsprung herauszuschinden.

Anscheinend war er dieses Trauma auch in seinem Erwachsenenalter noch äußerst präsent, denn er spürte im Tunnel unter der Stadt förmlich die Anwesenheit des Bösen. Als er sich umwandte, meinte er in der Finsternis vor sich sogar eine Traube Luftballons wahrzunehmen, die im leichten Luftzug über Rattenkot und den längst verwesten Rückständen menschlichen Lebens schwebte.

Obwohl Renoir sich dadurch noch leichter zur Zielscheibe machte, schaltete er seine Taschenlampe auf volle Leuchtkraft und sah sich um. Auch dieser Gang war schmucklos, Gebeine und Kreuze waren nicht zu sehen. Nur eine Grabplatte verwies auf den Zweck, den diese Gänge einmal gehabt hatten. Der Schein der Taschenlampe reichte nur ein paar Meter voraus und der süßliche Verwesungsgeruch, den er nun meinte, wahrzunehmen, verhieß nichts Gutes.

Er entsicherte seine Pistole, dunkelte seine Taschenlampe wieder ab und schlich vorsichtig weiter. Als er nach einer Kurve in der Dunkelheit vor sich einen schwachen Lichtschein ausmachte, gab er sich für einen Moment dem wahnsinnigen Gedanken hin, dass nicht ein Informant oder Mörder ihn verschwiegen zu sich rief, sondern Liza ihn nun auf ähnlich fantasievolle Weise zu einem morbiden Date lud, wie er es damals so oft getan hatte.

Er wusste, dass Liza so etwas niemals machen würde, aber die Gedanken an sie lenkten ihn wenigstens kurz von den schlimmeren Varianten ab. Mittlerweile hielt er es von allen Lösungen für am wahrscheinlichsten, dass der Maure aus irgendeinem Grund aus der Versenkung aufgetaucht war und ihn zur Hilfe für einen Coup im Pariser Raum zwingen wollte. Obwohl diese Vorstellung wesentlich angenehmer war, als dass die Mörder von damals endlich die Spur zum einzigen Zeugen gefunden hatten, der zu allem Überfluss damals auch noch ihren Safe ausgeraubt hatte, wollte Renoir einem Wahnsinnigen wie dem Mauren ganz sicherlich nicht allein an so einem Ort begegnen.

Als der süßliche Geruch nach einer weiteren Biegung des Tunnels stärker wurde, dachte Renoir intensiv daran, umzukehren. Er horchte eine Weile an die Tunnelwand gepresst, beließ es aber dabei, die Zentrale darüber zu informieren, dass sie ein Team schicken sollten, falls er sich in den nächsten Minuten nicht meldete.

Bevor die Zentrale weitere Fragen stellen konnte, legte er auf. Ein Geräusch im Gang hinter sich hatte ihn urplötzlich herumfahren lassen. Wieder dachte er an den Terrorclown aus der Kloake und meinte zu hören, wie sich die Traube Ballons ganz in der Nähe an der Tunneldecke rieb, sah aber hinter sich nur Schwärze. Seine Lust, sich dem Unbekannten alleine zu stellen, war ihm ein für allemal restlos vergangen. Liza würde ihn nie in so eine Höhle bestellen. Niemand, der normal im Kopf war, würde das. Sogar für den Mauren wäre so ein Treffpunkt viel zu schräg und Renoir war so bescheuert, sich dem schutzlos ausgeliefert zu haben. Niemand würde ihn schreien hören, wenn diesmal der Zeuge von damals am Pfahl landen und durch Eisennägel qualvoll zu Tode gefoltert wurde.

Bemüht die aufkommende Panik einzudämmen, hob er seine Pistole. Er sah ein, dass die Gefahr, die sich nun förmlich zu materialisieren schien, mit gleicher Wahrscheinlichkeit vor oder hinter ihm im Tunnel lauern könnte und er möglicherweise in der Falle saß. Das Licht weiter vorne im Tunnel war nun deutlich als Fackelschein zu erkennen, das schwach in den engen Gang fiel. In den Schatten bleibend schlich Renoir weiter und spähte vorsichtig um die Ecke.

In der Mitte einer kapellenförmigen Höhle, deren Decke von vier verwitterten Grabsäulen gehalten wurde, steckten zwei Fackeln im Boden, die die Wand mit ihren Knochen und Totenschädel in unheimliches Dämmerlicht tauchten. In dem hinteren Teil stand ein silberner Kerzenständer auf einem in den Boden eingelassenen Kreuz. Vereinzelt wurden die Augenhöhle der Totenschädel von Teelichtern erleuchtet, die ihn wie Teufelsaugen anzustarren schienen. Die Höhle war eine feierliche Inszenierung von Tod und Verfall, aber was Renoir in der hintersten Ecke sah, raubte ihm komplett den Atem.

Tote Vögel, die wie Fasane aussahen, baumelten halb verwest, mit aufgerissen Bäuchen und blutigem Gefieder in einer Art Stacheldrahtmobile von der Decke. Das ganze war von Spinnweben eingefasst, in denen Tarotkarten im leichten Luftzug hin und herpendelten, als würden sie von unsichtbarer Hand bewegt. Die Höhle stank bestialisch und Renoir war sich sicher, dass dort noch weitere Schweinerein verborgen waren, aber er blieb wie gelähmt stehen und starrte auf die Tierkadaver. All das hatte er am Anfang seines Traums gesehen und er war schlimm weitergegangen. Nun steckte er tief unter der Erde in einer ähnlichen Horrorwelt fest und Aufwachen fiel als Ausweg leider eindeutig aus.

Auf einmal meinte er im Augenwinkel die Silhouette eines Mannes am hinteren Ausgangstunnel der Höhle zu sehen. Blitzschnell richtete er seine Waffe auf den nun wieder leeren Tunneleingang und horchte mit zum Zerreißen gespannten Nerven. Mutigere Leute hätten vielleicht die Verfolgung aufgenommen, Renoir entschied sich, auf die Verstärkung zu warten. Er hatte genug riskiert und konnte sich glücklich schätzen, überhaupt heil wieder aus dieser versunkenen Welt hinauszukommen.

Seine Pistole fest umklammert, ging er rückwärts in Richtung Ausgang. Als er mit dem Rücken an ein Hindernis stieß, schrie er auf und fuhr herum. Es war nur die Höhlenwand, aber er meinte, hinter sich im Gang Schritte zu hören. Ohne weiter auf Absicherung zur achten, rannte er los. Es war wahnsinnig, so schnell und ohne Licht in die Finsternis zu laufen, aber er war vollkommen in Panik. Mittlerweile meinte er sogar den Atem seiner Verfolger hinter sich zu spüren. Er dachte an die Pranken des Monsters und die Tarotkarten-Dämonen aus einem Traum und meinte auf einmal das Gesicht der Clowns in der der Dunkelheit hinter sich auszumachen. Verzweifelt beschleunigte das Tempo, während er unwillkürlich kleine Haken schlug.

Als er an ein Hindernis stieß, geriet er ins Straucheln. Noch bevor er auf dem Boden aufschlug, hatten die Schatten von seinem Bewusstsein Besitz ergriffen. Während ein Schuss ohrenbetäubend die Stille zerriss, fiel Renoir ins Bodenlose.

Neueste Kommentare